中美芯片之战,仅靠华为能行吗?

中美芯片之战,仅靠华为能行吗?

谢邀!

注意到此问题下面有了近50个(其中不乏不错的)答复了,那从昨天开始,就借用在得到上由万维钢对《芯片战争:世界最关键技术的争夺战》一书的解读中的部分内容,来回应几个和“芯片战争”相关的问题。

在之前回复《为什么人们把芯片称为现代战争的“神经”?( )》的最后谈到,生产芯片必须使用光刻机,全世界只有五家公司制造光刻机,包括一家日本公司、三家美国公司,但是最高端的、达到极紫外波段的光刻机只有荷兰的ASML公司能制造;芯片生产好,还需要封装和测试,一般在东南亚完成。然后成品芯片被送到中国,安装在各种电子产品上进入世界千家万户。

这儿接着谈。

你看出来问题没有?如此重要的东西,它的关键节点只被这几家公司控制。这几家公司互相依赖:你会生产芯片可是你得买别人的光刻机;你能制造光刻机可你就是不会生产芯片。这些公司分散在几个国家和地区。拜登很希望美国独立制造芯片,但是美国做不到。

芯片行业是如何走到今天这个局面的呢?这是一个说来话长而又发人深S的故事。

二战后,美国人逐渐意识到,将来最重要的军事技术不再是谁能生产多少钢铁了。导弹的时代已经到来,而给导弹导航需要计算。以前用飞机人工投弹,基本上等于瞎蒙;现在军方希望在导弹上现场做计算……可是没有足够的算力。

最早的计算机用的是笨重的真空管,体积超大、耗电量超高、经常出错,而且算力很低。美军导弹也用上了真空管,效果很差。但美军并没有制定一个“关于提高计算机算力的五年计划”,因为没有人知道应该怎么办。

事情的演变往往出于意外。

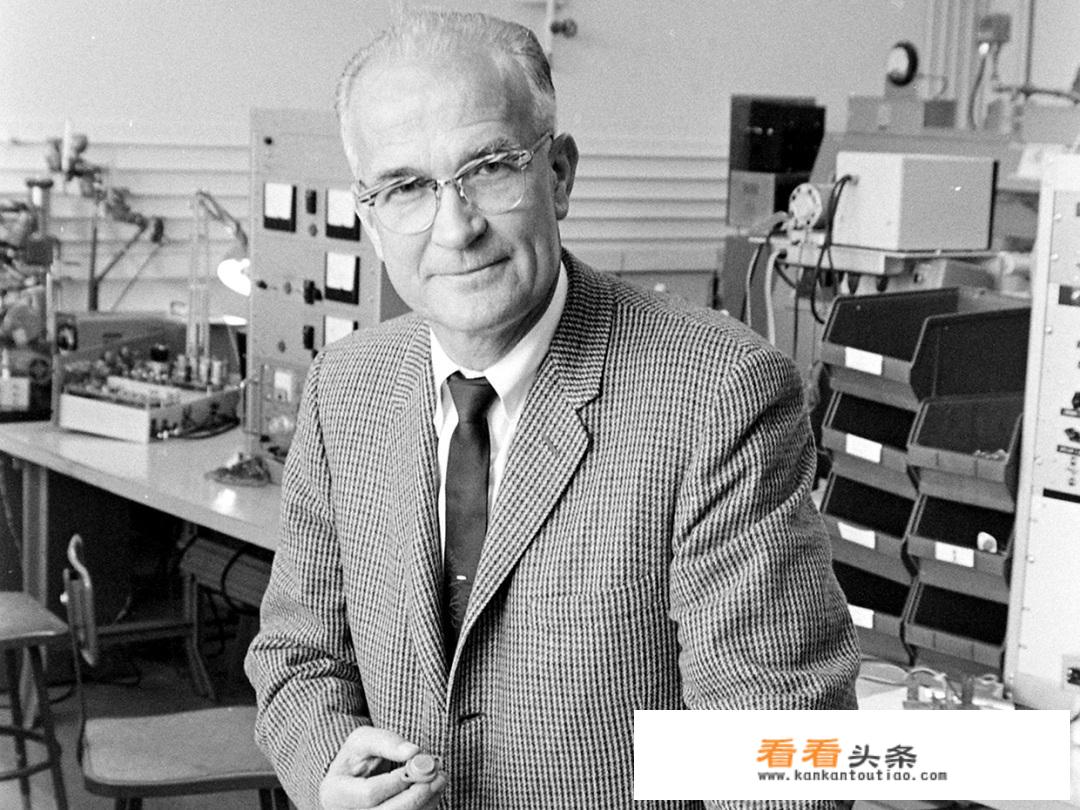

贝尔实验室有个物理学家叫威廉·肖克利(William Shockley),在1945年偶然发现了「半导体」。贝尔实验室研发表明半导体可以做成「晶体管」,用来放大电流,也许能用在助听器和收音机上。

[William Shockley]

但肖克利进一步研究,在1948年把晶体管做成了「开关」,做成开关就意味着可以用于计算机的CPU 。贝尔实验室并没有特别重视,因为前景并不明朗。

贝尔实验室召开新闻发布会,说我们发明了晶体管……结果没有人在乎,《****》的报道发布在第46版。

但肖克利认为晶体管大有前途,他就自己成立了一家公司,网罗了一些非常厉害的年轻人来做半导体。可是肖克利虽然科研厉害,却不善于管理。后来有八个人从肖克利的半导体公司“叛逃”出去了,史称“八叛徒(traitorous eight)” 。这八人到加州硅谷成立了一家新公司,叫仙童半导体。

[“八叛徒”。左一是戈登·摩尔,C位是罗伯特·诺伊斯。图片来自****。]

八叛徒后来成了传奇,被称为是硅谷的创始人。其中有一人就是后来提出「摩尔定律」的那个戈登·摩尔(Gordon Moore)。而八人中最厉害的当属罗伯特·诺伊斯(Robert N. Noyce),是领军人物,后来被称为「硅谷的S长」。

晶体管比真空管小得多,又S电,所有人都明白晶体管必然要取代真空管。可是到底应该怎么做呢?最起码一点,把那么小、那么多的晶体管都用导线连起来,就是一个极其复杂的事情,那么多电线你怎么管理?

这时候诺伊斯的天才洞见来了。他把晶体管和晶体管之间的连线都刻在同一块材料上,根本就不用另外的电线。这样只要你设计合理,完全不用怕晶体管多。

这个东西,叫做「集成电路」,又名「芯片」。

一开始,集成电路的制造成本比传统的那种连线方式要贵50倍。但是你可以想见它S场潜力巨大。可是话又说回来,当时计算机并没有普及,连大企业都没有计算机,你说的S场又在哪里呢?

就在这个时候,因为肯尼迪非要跟苏联比拼太空竞赛,美国要登月。

登月飞船需要携带一个计算机做实时的导航计算。如果用当时流行的真空管,你得做到冰箱那么大,它消耗的电力比整个宇宙飞船所产生的电力还要多,不可行。

仙童公司说我们发明了集成电路,做计算机又轻又S电,要不你们试试?NASA也没嫌他们没名气,做了一些测试,觉得可以。结果仙童的集成电路就用在了阿波罗11号上。那台计算机只有70磅重,一立方英尺大小。

仙童从登月项目中赚了大钱,一下子成长为拥有上千名员工、年销售额达到2100万美元的大公司。仙童设想,将来美军任何一个电子产品上都可以用我们的芯片。

事实也是如此。后来美军各种导弹上都用芯片,仙童一飞冲天。那么下一步自然就想如何让晶体管数目再多一些,把晶体管做得再小一点。这就需要全新的 *** *** 了。

1957年,美国军方某个实验室的一个年轻化学家,杰伊·莱斯罗普(Jay Lathrop),想到一个好办法。比如你要看一个特别小的东西,你会用显微镜 —— 那如果把显微镜反向使用,让光从大头进入,它不就可以把一个大大的东西缩小吗?莱斯罗普的办法,就是我们现在熟悉的「光刻」。光刻能在当时就做出十分之一英寸大小的晶体管。光刻和照相机感光的原理差不多,而且他们一开始直接就用了柯达公司的感光技术。

[中间的是Jay Lathrop]

莱斯罗普在1958年加入德州仪器公司,开始实战。他们发现现有的材料纯度和精度都达不到要求,必须自己摸索制造。德州仪器的唯一办法是试错,做了很多实验寻找高效率的光刻 *** 。做这种事情需要懂技术的管理人员。

1958年的中国正在开展大炼钢铁运动。但同样在1958年,一个出身于中国大陆、上过哈佛和麻S理工学院的年轻人,加入了德州仪器。

他是谁呢?

将在回复《中美芯片竞赛如何突围?》中接着谈。

最后,再顺便打个小广告,财经科普漫画《漫画生活中的货币》和《漫画生活中的投资》、和我策划、和粮食问题专家冰清合著的《大国粮食》新鲜出炉,谢谢关注!

你对这个问题有什么更好的意见吗?欢迎在下方留言讨论!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。

本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。