中国的刀术分类

中国的刀术分类

刀在古代是一种单刃的砍杀兵器。

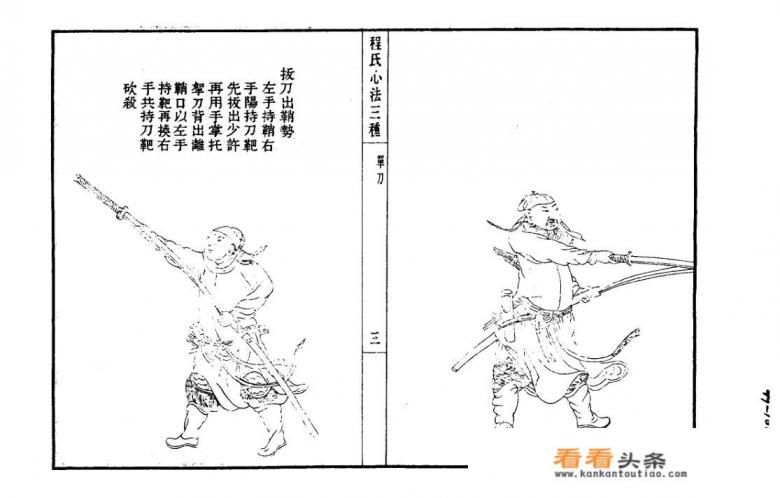

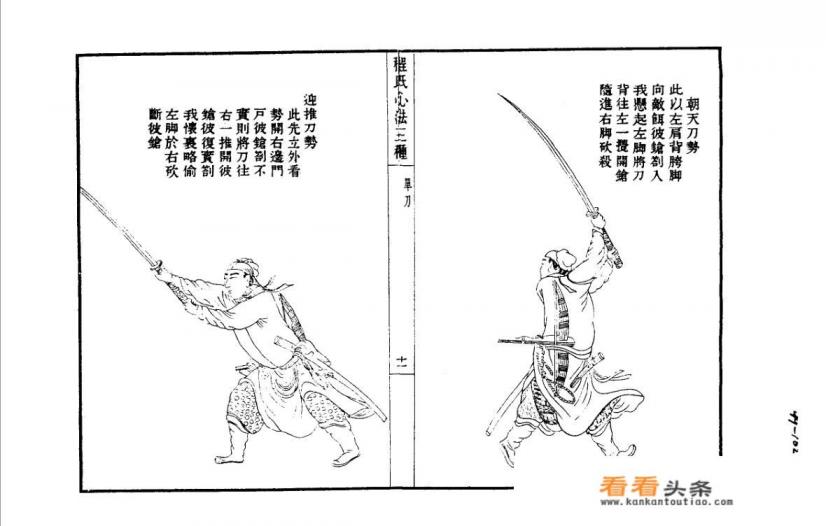

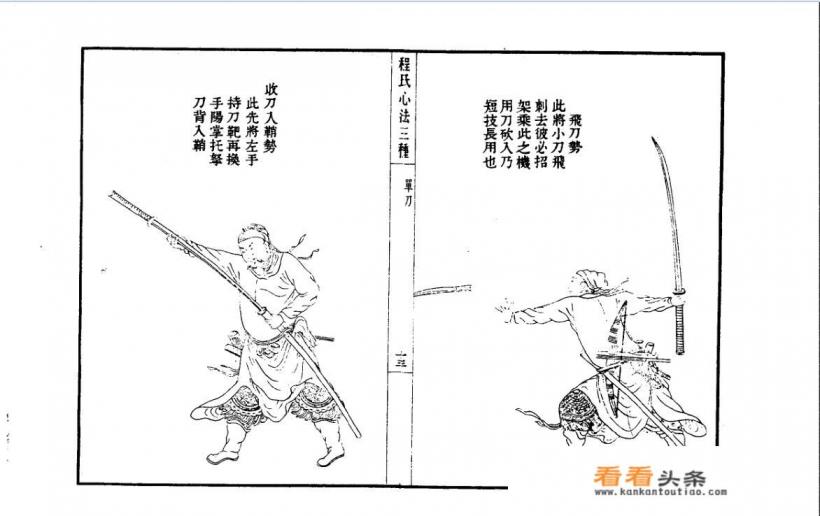

它由刀身和刀柄构成,刀身较长,脊厚刃薄,适于劈砍。在原始社会,古人类就用石头、蚌壳、兽骨打制成各种形状的刀。古人不仅用刀作为劳动工具,还随身携带作为防身自卫的武器。“刀术”指刀的使用 *** 和技巧。明代戚继光《辛酉刀法》、何良臣《阵记》、俞大猷《单刀法选》以及戚继光《武备志》中都记载了刀的用法和使用技巧。刀以劈砍为主,“刀之利,利在砍”,另外还有撩、刺、截、拦、崩、斩、抹、带、缠裹等刀法。刀术的特点是:勇猛快速、气势逼人,刚劲有力,如猛虎一般。刀,“其用法,唯以身法为要,远跳超距,眼快手捷”,并要求进退闪转和纵跳翻腾都要刀随身换,身械协调一致。中国古代刀剑入鞘有类似“纳刀”的动作吗

所谓纳刀现在泛指的是日本剑术中收刀动作的称呼。中国古代入鞘“纳刀”这种动作的记载并不是没有,但大多是清代文学作品中记载,所以不排除这时候已经受到了岛国纳刀说法的影响,如果以清代文学作品就判定中国古代有纳刀的说法,显得不够严谨。不过我们可以摘其中一条来探讨一下。清代文学家姚之驹的《后汉书补逸》中有这样一段:

朱晖年十三与舅母家属入宛城,道遇贼欲夺妇女衣,晖防刀向贼曰:“钱物可得,诸母衣不可得,今朱晖死日也!”贼义之笑曰童子纳刀,遂放遣。

朱晖是东汉时期的人物,姚之驹的这部作品虽然归为的是历史书籍,但是他著作的时候并没有对历史出处做出注释,所以并不能断定其中提到的“纳刀”是清代以前就有的。所以我们可以到史籍《后汉书》中去寻找,果然在朱晖传中有一模一样的事件记载。

晖拔剑前曰:“财物皆可取耳,诸母衣不可得。今日朱晖死日也!”贼见其小,壮其志,笑曰:“童子内刀。”

但是在《后汉书》原文中记载的是“童子内刀”,根据这条线索,我们大致可以断定汉代的时候,就已经有了纳刀一说,因为“内”字是一个通假字,其中一个通假关系就是通纳。而这也只能说明汉代的是后有纳刀一说,因为字面意思上看,也仅仅是将刀收纳的意思,和日本剑术纳刀动作是不是类似就难以断定了。而在另外一部明代著作《单刀选法》中就确切的提到了类似的动作,称为收刀入鞘势。

我们古代大多的器械武术招式都更注重于实战过程,对开头和收尾并不那么的关心,所以大多是平淡的记载,并不像日本所谓武士道精神中那么注重仪式感,所以古代类似的动作肯定是有的, 毕竟日本刀还是学习的唐刀,在使用技巧上应该是相似的,只不过着重点不一样而已。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。

本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。